金曲獎隔天,評審團主席在社群上,針對前一夜媒體提問,一問三不知的狀況,作出回應。為了避免斷章取義,容我完整貼出回應全文:

各位採訪金曲獎的媒體朋友

請原諒曉雯老師的忘性

金曲獎決審會議在早上9:00開始

我們必須在時間內完成20個獎項的評選

每位評審都為心中所愛充份發言

但過程理性平和 不曾針鋒相對

這次有幾件作品分別入圍了不同的獎項

20個獎項中有的不只一輪投票

很抱歉我實在無法一一記得哪一個獎項到底有幾個輪次的投票?

哪一個輪次是哪幾件作品在PK?

我的記性不好不是藉口

但我絕對不會給你們搪塞的答案

你們的工作也有壓力 我真的明白

大家辛苦了

願我們都能記得金曲獎的美好

這個回應,完全沒有解決她作為主席的失職。向媒體道歉,表示她了解媒體的辛苦。但她可能忘記了,媒體除了需要新聞點,也是代替閱聽大眾提問。主席與文化部之所以需要應答,是因為有責任要給關心、在意、好奇金曲獎評審過程的樂迷、群眾一個說明,媒體只是一個傳聲筒。當主席的文章開頭以「各位採訪金曲獎的媒體朋友」而非「所有關心金曲獎的朋友」,很明顯的,主席認為,之所以被媒體批評,是因為應對媒體的部分出問題。

不,你該道歉的,是所有關心金曲獎的人。所有想要知道評審過程的閱聽人。

再來,他表示評審過程繁雜芸芸,「請原諒我的忘性」——我也曾參與金曲獎的決審,在不到半天的議程中(早上八九點到,下午四點前要出現結果)我能理解主席顧及議程與討論的時間壓力,的確可能忘記過程細節,但文化部會提供評選紀錄,於後台訪問時提供主席作參考。用「忘性」帶過,顯然不合理。

手邊的資料為何無法輔助你提供想說的話?還是,從頭到尾就沒想說?我只能推測,他希望這場記者會趕緊結束,回答越多,可能得罪越多人,那些細節,頒獎完,最好就此結束。

在回應的最後,主席先是以忘性作理由,最後再打臉自己「記性不好不是藉口」,其邏輯相當難以理解。主席再次擺出「我知道媒體要交差」的同理PUA,最後乾脆一次PUA所有金曲的受眾「願我們都能記得金曲獎的美好」。

為了「不要給記者搪塞的理由」就乾脆不說,以免自己只能說些搪塞的理由?「願我們都能記得金曲獎的美好」,都不知道誰怎麼會贏怎麼輸,美好的是什麼?得獎者的光環嗎?典禮嗎?入圍者不值得一個簡明的流程交代嗎?先不談所謂公信力,金曲獎的論述深度就這麼淺,這麼沒有誠意嗎?完全是公關災難,但我更想延伸的是,這個局面怎麼會產生?

我不認為這是單一事件。雖然這一屆是離譜了些,但金曲獎對外的溝通向來有制度面跟人治上同時存在的問題,造成這個獎的脈絡難以完整。從評審架構的轉變,到「總召集人」改成「主席」制,金曲獎並非沒有嘗試成為一個更有威信與影響力的獎,可是,有蠻多的盲點,以及實踐上的問題。

我也想談音樂,比方驚世的年度單曲,但好像沒有誰,試著爬梳「我們眼前的金曲獎」。於是,我們甚至還討論不了音樂,只能停在「為什麼?」的疑問中。這個「為什麼」,是金曲獎應該面對的議題。因為,一個獎項不能總是留給有期待的聽眾們疑問,這樣子,討論下去的空間是很稀薄的。

在這篇文章,我想談的是,主席的職責,金曲獎的評審機制,決審的討論,會導致群眾怎麼看待金曲獎,會怎麼樣影響金曲獎的脈絡演進。

曾經參與金曲獎,是我有所感的原因,但絕非一切思考的緣起。最根本的感觸,來自於那個愛聽音樂的我,曾經看不起金曲獎,後來被「非主流」時期的金曲獎給啟發,看見光譜的震盪與產值的結構性質變,我曾經感到這個獎的話語權,是可以撼動閱聽者的。我對這個獎又愛又恨,以至於如今,無法置身事外。

如何解說評審結果?

打開窗說亮話,金曲獎的提名與得獎名單,就是最終複審/決審(成員基本相同)這群人對於一整年音樂創作、產業的看法,不用想得太世界大同,太公允,今年來說,加主席(基本上不能投票除非多輪同分)就是18位。

我們依照這18位評審的素養與對獎項的美學,得到了得獎名單。「人治」並不是問題,在所有美學範疇,不可能有「公允」的獎項,一切都是選擇。閱聽者多了解評審團的組成與討論,會對於結果有更清晰的理解,這是一個獎項的溝通性。選擇很「人治」,但也包括了充分的討論與承擔。結果一攤,「就這樣,不要問了」所說明的,並不是人治的失敗,而是主席、評審團不願扛責面對的狀態。

先設一個前提:不討論評審專業程度,一律先認定「評審都具有一定專業」挑選了怎麼樣的評審,當然直接導致討論的面向跟走勢。那麼人治到什麼程度,會變成「一個主軸概念」,或「完全發散」。有了主軸,某幾位得獎者可能囊括多項,如果發散,可能導致「分配」。

在金曲獎的評審進行與後續效應,我認為侷限的點在於「我們要扛起怎麼樣的社會輿論」多過「要向閱聽人傳達什麼樣的訊息」。比方說,你會感覺自己應該靠近主流聽眾。比方說,你會有改變世代與風格的意志。

娛樂版會用什麼標題寫「我們評審的結果」,或「講太多會得罪人」都不是最重要的(雖然,現實上,主席的壓力似乎是來自這裡)。我能這麼決斷的說「不重要」,並非因為自己曾參與金曲獎複審決審。即使只作為一個關心金曲獎的人,我有納稅,我喜愛音樂,我關心獎項的因果,我有權了解更多。

品味是很難集體有志一同的事,而提名就是提名,得獎就是得獎,與其讓觀眾、聽眾猜測推論,評審團與文化部都有必要對外說明部分事實。我可以接受一份與我品味不相同的名單,畢竟那是一個人治的結果,但也肯定會好奇評審的討論方向。

脈絡性的報告,其實也是主席的職責之一。古早時代(大概是CD的時代吧),真有評審「洩密」,一朝被蛇咬,從此文化部對評審千萬叮嚀,參與初、複、決審者不可洩密,在典禮會場,評審不可跟外界交談,入座、上廁所等,都有專人盯著,有時在走道或者後台巧遇,工作人員也戒慎萬分,「請評審老師不要打招呼」。首先,「洩密」與「分析評審過程」是不是一樣的事情,大家各自有公評。我並不同意噤聲評審,但也尊重目前的制度:一律由主席對外說明。

正因為如此,典禮後的記者會,是唯一的機會。其他評審不能公開說的,主席有責任代替評審來說。我仍然相信主席具備這樣的能力,也擔得起這份責任。從過去的「總召集人」改成「主席」制度,「人設」的色彩理應更重,對外說明的狀態也應該更加完善。「總召集人」時代,或許還能推託新聞局、文化部,就是掛個神主牌,沒有實質實力,評審都是局內找的,不關我的事情。改成主席制之後,主席有決定評審名單的權力,當然仍會與局內推薦統整與討論,但說沒有自己的人馬,那是不可能的(除非主席自己放棄這項權力,但那是你自己要放棄,不代表不必對這項權力負責。)

這不是一夜激情,而是歷史的過程,就算不想談,也得談。每一年,官方在典禮上、資料上總會說「本屆金曲獎共有N件作品參賽,再創新高」之類的話,好像量就等於質。不如好好告訴我們,所以在一整票音樂作品中,為什麼最後挑出的,是這些?否則有再多報名件數,又有什麼好說的?音樂的實力,不是業績可以衡量的。群眾不會在意多少件數,而是想跟獎項產生連結。

評審團擴大了,但是⋯⋯

在當今這個階段,也要認清現實,文化部作為官方主辦機構,很難實踐如金馬獎那樣的威信。金馬獎「法人化」之後,由執委會主導,跳脫官方色彩。比照所有世界級影展,金馬獎評審名單早在頒獎前就公開(甚至還有專人拍攝肖像照),會後開放記者問到飽,影迷於是幾乎能了解重點評審過程的各項轉折。

當金曲獎的評審沒有肖像照,不可提前公布,要依約保密,願意多說一些的主席,我們感激不盡,不願多提的主席,也是拿他沒輒。

金曲獎擴大評審團的陣容,是巨大改變,從古早時期的小評審團制(從初審到決審一路21人),走到所謂大評審團制,無非希望擴散影響力,讓更多角度的業界人士用不同的角度參與,確實立意甚佳。但「大評審團」制,真的有達到「大」的意義嗎?參與的程度,真的「大」嗎?

本屆評審團總人數超過100人。分成「資格審」、「演唱類」、「演奏類」、「錄音專輯類」,其中,「演奏類」與「錄音專輯類」從初選到決審由同一批人評審,加上召集人在內為10人。所謂「大評審團」主要指「流行音樂演唱類」,初審近百人,複審21人(加主席),決審19人(加主席)。

「演奏類」與「錄音專輯內」共20位評審,並不是「大評審團」,先不討論。真正的「大評審團」,指的是「演唱類」評審團:93人,確實很大,評審來自四面八方,有創作歌手、樂評人、製作人、詞、曲創作者、混音師、唱片公司負責人、電台DJ……池子確實大。

不過,初審評審是最苦的,若沒有被選中成為複審、決審的一員,那麼這百人從初選開始,就是「分母」,你的投票,僅能成為百分之一的意見,而件數海量,初審評審不僅沒有機會與他人取得共識,多數時候還要擔任篩選者,這時,「本屆共有N件報名作品」不再是文化部業績上的亮眼數字,而是初審評審的噩夢。

初審評審送出的分數很可能變成「數學問題」:一件中上的作品,獲得60位以上的評審的6-8分,這個作品經過平均,跳出來進入複審選項的機會,很容易比10個評審的8-10作品還大。這會嚴重影響好惡極端、需要爭鋒相對的作品進入複審名單的機會。

純做初審工作的這70餘人,在做很基礎的事情,並且很難以用一己之力,撈出「這可能並不是很多人會理解,但是超級棒」的作品。供複審21位評審挑選出提名者的名單,極有可能是一個「模糊的共識」。

大評審團真的比較民主或海納百川嗎?投票的人變多,卻沒有產生更多共識,在獎項裡不能說是真正民主或代表性。獎項需要的民主,顯然在於每一票是否有機會廣納討論。且我們只能也必須相信最後的決審場景裡,是某種需要解說的民主(在這一屆,決審過半只需要8票)。

有一種方式,就是在找初審評審時,文化部稍加安排,讓各種方向的評審比例分佈較為均衡。這是做得到的,也可能集中共識。長年來,參與文化部各式評選與審查的名單池子夠大,從100人裡面略作分組,是可能的。比方偏主流產業人士、獨立音樂場景相關人士、新興音樂人、有資歷能考量獎項脈絡者,各四分之一,或許是更有效率的。

初審陣容的擴大,必須要有意義。

進入會議室面對面討論的,還是21人,今年決審19人,可能因為有複審評審認為自己作品入圍而避嫌,「遇缺不補」,直接由剩下的19位評審決定得獎名單。以人數來說,決審的人甚至比過去小評審團時期還少。

去問初審某位初審評審,「你有投給〈星期五晚上〉嗎?」是毫無意義的。他的意見就是百分之一,他要保密,他有沒有給這首歌高分,從未有實質的討論過程。那就是一個看似自己有「參與」可是無關宏旨的狀態。

評選三階段中,斷層出現了,初審的效能極低,複審後異中求同的討論沒有能被外界了解。一個獎項最重要的民主環節,在於討論的過程,不是結果上哪一派的評審過半數,更不是帳面上多少人好像參與了一場產業大拜拜。

也就因為如此,我對於本屆(36)的典禮後記者會感到如此不滿。

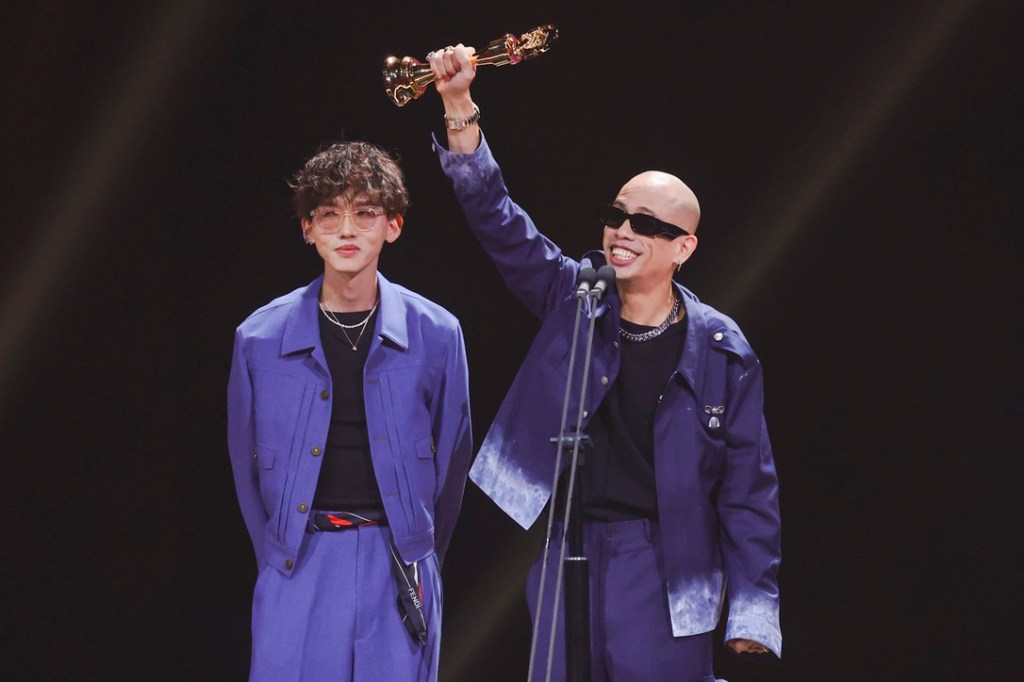

我不同意〈星期五晚上〉成為年度歌曲。但作為一個閱聽大眾,我想要了解為什麼是這首歌曲得獎,它好在哪,它擊敗了那些競逐歌曲。對外界來說也許是爆冷,但評審也許極度有共識,主席不說,誰知道?媒體若不問,是媒體失職,但是問了卻被敷衍,而會議記錄明明就在手邊,這麼粗糙的手法,我沒有辦法接受。

討論並沒有變多

評審團越大,討論沒有變多,能分析的,也就是說得獎者如何好、可能因為何種特質獲得評審青睞,等等。官方提供的素材少得可以,獎項延伸的可能性,也越來越小。

尤其相比唱片市場蕭條前後,更是如此。如今,社群時代的媒體環境不須我贅述,一件時事性的報導,如果沒有後續的爆點,根本過不了一晚。很可能的,金曲獎好像變成了一個時事,而不是喜好音樂的人能夠發掘、認識新歌手,支持、擁抱自己喜愛歌手樂團的聚焦議題。

金曲獎理應有機會,也可以獨家成為一個華語音樂的展覽,從提名開始,從不同國家、城市的文化之間,因為報名的自由,它可以是一個策展模式,以無數優異的參賽作品,詔告天下,鞏固地位。

可惜獎項的溝通確實失能。近年,入圍名單公布後,金曲獎會跟電視台合作,製播相關的入圍者介紹影片,但是,效應極低。與台灣電視公司合作的「GIMA HEAT入圍就是肯定」YouTube節目,在第36屆的狀況來說,即使因應短影音時代,剪了不少精華,但最佳成績也就是「最佳華語男女歌手」一集,至筆者今日查看,八千餘觀看數。

頒獎典禮是一個成果發表,並非所有的事情都止於頒獎典禮。典禮收視的數字下滑,有很多綜合原因。但從特別節目到合作平台,金曲獎已經大幅擴散了新媒體的觀看渠道,卻未見成長。無論是什麼原因,都值得深思。

那個最直接的命題終究會出現:現在,誰看金曲獎?現在,誰在乎金曲獎?

「人治」的現實

金曲獎複審/決審中,存在評審的「任務分組」。首先,評審中誰具備語言類型的專長,在該獎項的話語權基本上就是加權。而當過歌手的,評歌手,做過樂團的評樂團,製作背景的評製作,就這樣一路下去,其實這並沒有問題,問題可能出在,終究是18人決策的狀況下,評審們是否足夠具代表性。

所謂的代表性,最直接的,就是這些評審本身的作品,以及近期是否仍與業界接軌。我認為這樣的評量標準,並不為過:你要一個做了一輩子泡泡糖歌曲的人去肯定另類獨立的新樂種,在行為模式上就不太說得過去,反之亦然。又,如果曾經呼風喚雨,卻已經離當今的音樂環境有距離,我也不認為能夠準確的思考,現在的流行音樂。

評審結構代表了美學品味,我曾在典禮後慶功宴直接被業內人士質問結果,但我問心無愧,我說得出脈絡(雖然我不能說)。這種人治,我是願意替自己的選擇負責甚至辯護的,該屆主席也在會後說明得很清楚。

討論的氛圍會直接導致得獎結果,那就回到文章最一開始,我們需要,也應該能透過主席,知道討論過程。主席要怎麼弱化或強化自己的存在,那是主席跟文化部的事情,卻也直接反映在輿論熱度上。

過去,我一直專注於金曲獎的話語權與應該呈現的美學,寫了不少文章。現在,我發現,光從制度上面去思考,就充滿了需要克服跟解釋的部分。沒有事情剛好這麼巧合,除非,不應該發生的巧合一直發生,而有些作品突然之間就過了半數,閱聽者只能猜測「畢竟這首歌有流量」、「可能評審比較喜歡藝術性高的作品」、「或許是世代交替」、「可能是敬重資歷」……漸漸的,當討論這些事情的人越來越少,那才是金曲獎真正的危機。

每一個獎都是人治的。但「事在人為」,人在制度裡怎麼運行,是制度要配合人,還是人配合制度,釐清這些關係中的利害與責任,才有辦法進一步討論音樂。說真的,都還不必討論〈星期五晚上〉為什麼會得到年度歌曲,沒有解釋的結果就是一個結果,的確,時間是會沖淡一切的疑問,但是結果也會留在歷史中。

如果喜愛音樂的人花了一個晚上,能得到的只是沒有脈絡與解釋的「結果」,實在令人沮喪。金曲獎在意的事情,做出的更動方向若不表達清楚,音樂媒介、管道與聽眾,並不會等待一個獎如何對應時代。

當群眾對評審結果一笑置之,甚至並不在意制度與背景,這個獎項也就只能開始從歷史的榮光中搭建過時的聖殿,並看著新時代無情的從眼前飛過。

評論區 0