香港特別行政區成立第28年,政府經歷了從港督到特首的過渡,管治模式也經歷大幅改變。回歸初期,香港在殖民政府架構的基礎上,設立以行政長官為主的行政主導制度,並享有獨立於中央政府的立法權、司法權和終審權。但是隨著政治格局的大幅改變,回歸初期的自由開放,如今變成以國家安全為首要原則的管治權威。

本專題希望探討「香港管治模式」如何由殖民時期得以確立、形成一個獨立運作的政府架構,並在香港主權移交後成為管治的基礎;又如何在經歷28年管治後,日漸偏離最初的想像。

當「國安法五週年」成為新的紀年,我們需回顧,五位行政長官的管治方針如何影響了香港的社會發展過程、香港人的生活發生了什麼的變化、社會大眾在管治模式的轉變過程中又怎樣應對?

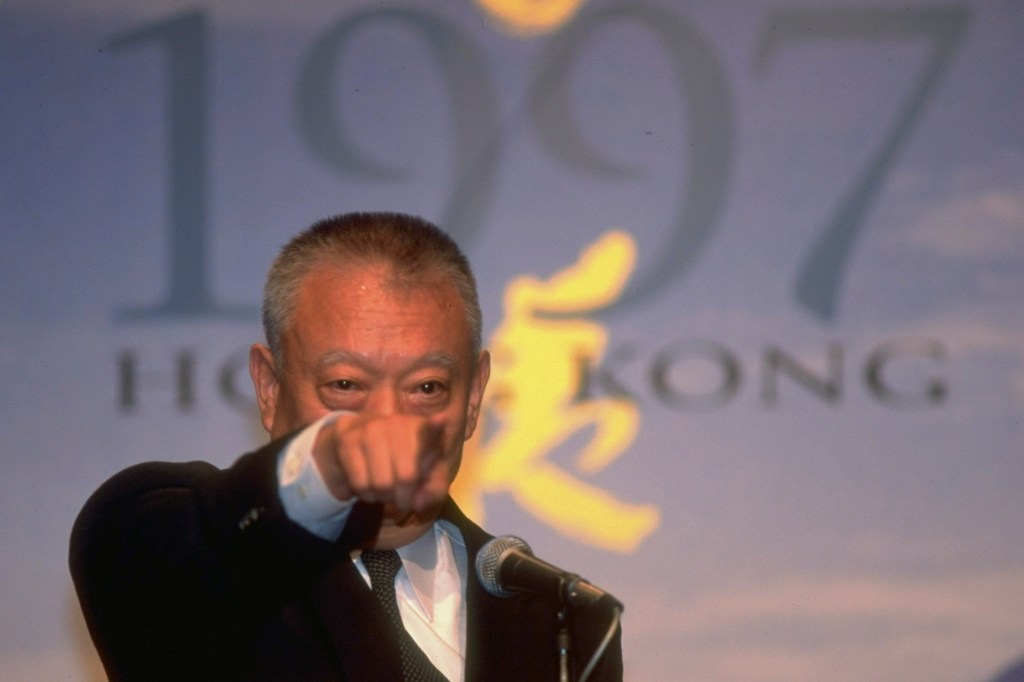

董建華(1997-2005),商人治港,第一次融合

他指管治團隊「缺乏危機意識和政治意識,缺乏應付政經轉變所需的經驗和才能,處理一些突發事件時顯得進退失據。」他和問責團隊一直不能做到「想市民所想、急市民所急」。

董建華在1996年第一屆行政長官選舉中獲得8成選票,當選為首任特首,自此,特區政府的權力由英國統治者轉移至香港親中商人手上。他確立了回歸初期「商人治港」路線,通過制定長期發展計劃,開啟特區政府的工作,確保主權移交社會平穩過渡。

為了平穩過渡,行政、立法和司法層面大致上保留了與殖民時代相同的系統。

董建華亦在任內推行多項政策,試圖回應社會需求,但大多成效不彰。1997年金融風暴後,經歷多年增長的香港經濟在1998年步入衰退,再加上2003年「沙士」(SARS)疫情的打擊,失業率大幅增加,樓市大跌。董建華在1997年的《施政報告》提出「八萬五建屋計劃」,預計每年要建成不少於八萬五千個公營房屋單位,並希望能在2007年左右讓香港七成的家庭擁有自己的住房。

但為了穩定物業市場,特區政府後來放棄推行「八萬五」計劃,時任房屋及規劃地政局局長孫明揚更推出「孫九招」來「穩定」樓價,包括停止主動賣地,只以「勾地」方式出售新土地,全面放寬私樓租住權管制,取消所有控制炒賣措施,並在2002年宣布停建及停售居屋(「居者有其屋」計劃自1978年開始推行,直到2011年政府才宣布復建居屋)18。

這一系列政策令有意置業的中低收入階層只能轉向私人樓宇市場,更有不少家庭因公屋供應大幅減少而住屋狀況惡化。醫療及教育等公共開支亦因為政府財赤而大幅削減19, 影響基層市民生活。

由於經濟不景,特區政府加強與中國內地的經濟貿易聯繫,以增加投資及經濟發展的機會。2003年簽訂的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA),就象徵了回歸後在經貿層面「中港融合」的第一步,在貨物貿易、服務貿易、投資和經濟技術四個層面加強合作,方便人口、資金、貨物和服務的自由流動和交換。

行政及政治制度方面,董建華在2002年推行「高官問責制」,由行政長官政治委任主要官員(即問責局長)的職位。問責局長不再屬於公務員系統,他們的任期與行政長官看齊。問責制產生的主要官員團隊,取代過往的高級公務員,目標是要加強政策協調,改善行政與立法機關的關係,並加強主要官員的政治問責,使得在施政上能夠更好地回應公眾的需要20。

可是,在沒有民選制度的情況下,即使是以爭取社會支持的方式來施政,依靠少數管治精英組成的問責團隊仍然難以有效回應民意。特區政府的施政理念和方針由問責團隊決定,但沒有政黨背景的問責團隊在議會內沒有穩定的支持者,而且施政細節仍然是由公務員執行,這使得問責制的主要官員實際上只是對行政長官負責。

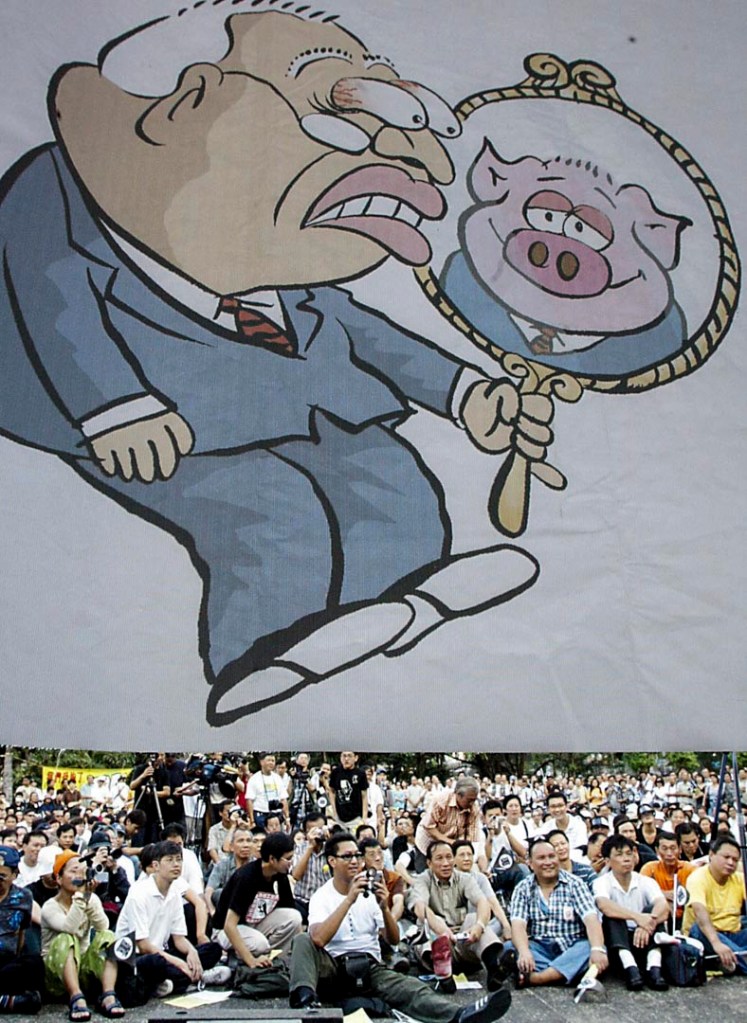

另外,特區政府成立之後決定解散市政局及區域市政局,並將權力收歸中央21,導致地區層面的行政自治沒法實行。2003年特區政府《基本法》23條立法的計劃,就引發了當年七一的50萬港人上街抗議,政府受到民間壓力,面對回歸後的第一次大型示威,最終決定撤回立法程序。《基本法》第45條及68條分別列明行政長官和立法會的普選目標,民主派一直爭取全民直選行政長官和立法會議席。然而,2004年人大就政制改革釋法,否決就07、08雙普選。

此二有關《基本法》的風波顯示出,不論是香港人對自由自主的理解,還是對司法獨立的理解,都與國家利益存在矛盾。

董建華的管治可以用他在2005年的《施政報告》來總結,他指管治團隊「缺乏危機意識和政治意識,缺乏應付政經轉變所需的經驗和才能,處理一些突發事件時顯得進退失據。22」 由此可見,即使他任內以不同方式提高施政水平來面對政治轉變和經濟逆境,但是他和問責團隊一直不能做到「想市民所想、急市民所急」。

董建華在2005年以健康理由辭職,但是香港政府這種脫離民意、向政商精英傾斜的管治模式,並沒有太大改變。

曾蔭權(2005-2012),公務員治港,第二次融合

曾蔭權代表以「公務員隊伍」治港的路線,由熟悉政策推行的公務員代替商人,彌補後者管治能力不足的問題。他在任內爭取將香港納入國家規劃,加速中港兩地人口流動,進一步令香港融入珠江三角洲經濟圈。

曾蔭權於1995年獲委任為財政司,是首位華人出任此職位。他亦在主權移交後過渡為財政司司長,2001年接替陳方安生出任政務司司長,在2005年董建華辭職後,更成為署理行政長官,並在2007年的選舉中成功當選特首。

在曾蔭權任內,城市規劃和住屋問題依然是香港主要民生問題,而他在任期間「地產霸權」一說甚囂塵上。因為土地供應不足而推高樓價,政府被指向地產商傾斜。

同時,政府的「大市場,小政府」政策為大型企業提供各項便利,卻沒有採取更積極的措施改善民生問題。曾蔭權的特區政府亦承繼了殖民時期由夏鼎基確立的「審慎理財」和「量入為出」的公共理財原則,為確保收支平衡及累積財政儲備而嚴格控制政府開支,因此對社會服務資源投放不足,亦沒有積極回應香港民間意見。

政府雖堅持市場會自行調節對土地的需求,但是以勾地表制度為主軸,輔以政府主動賣地的安排,最終引致私人住宅落成量偏低23。 直至2011年,曾蔭權才正式宣布復建居屋。另外,灣仔利東街重建項目、發展西九文化區、受中環第3期新填海工程影響而拆卸皇后碼頭和天星碼頭等舉動,都彰顯特區政府以發展經濟為主要目標,強調官商合作,卻壓倒社區保育的聲音。

灣仔利東街的街坊曾經在2003年發起民間規劃運動,成立了H15關注組,爭取原區安置,但城規會最終還是否決了民間提出的重建方案24。 2007年民間就保存皇后碼頭提出過多項建議,但政府堅持清拆,並至今沒有安排重置碼頭。

曾蔭權接任行政長官,代表了以「公務員隊伍」治港的路線,由熟悉政策推行的公務員代替商人,彌補後者管治能力不足的問題。他在任內將商界利益放於首位,並爭取將香港納入國家規劃。他在2007年的《施政報告》提出十大基建工程,意欲以基建帶動經濟發展,當中包括興建港珠澳大橋,以及廣深港高速鐵路香港段(下稱高鐵)。

此舉代表了第二波「中港融合」的目標:跨境基建有利粵港澳區域的物流和經濟發展,加速中港兩地人口流動,進一步令香港融入珠江三角洲經濟圈。

當政府在2009年正式就興建高鐵向立法會財務委員會申請撥款時,觸發了「反高鐵」社會運動。早在2008年,在沒有任何諮詢的情況下,政府派人拆遷位於橫台山的菜園村(居民多為非原居民),以興建列車停車側線及緊急救援站,而村民提出「不遷、不拆、不搬、不移」的訴求,希望保留原有的生活方式。此後,民間發起保衛菜園村的行動,不少年輕人更以苦行、斷食的方式表明反對計劃,公共專業聯盟更提出以錦上路作總站以減低造價及保留菜園村。

但最終政府漠視受影響群體的聲音,即使民間發起反高鐵停撥款大遊行,立法會仍然通過興建高鐵撥款。高鐵香港段長度只有26公里,估算造價卻高達669億,獲得巨大利益的只是承建商,以及在西九龍車站附近的豪宅和商場。十年內,工程多次超支和延誤、又歷經一地兩檢爭議(在西九龍總站執行內地法律)、沉降等問題,最終以造價853億元完成,在2018年通車。

如同前中央政策組首席顧汝德(Leo F. Goodstadt)所說,曾蔭權提出的經濟發展願景,只是著眼於與內地經濟融合,而犧牲香港利益25。 回歸後的特區管治方針是在維持殖民時期的格局,誤以為放任市場經濟自由便可以滿足香港社會的需求。

而一系列保育運動反映的則是,社會對於政府發展經濟的模式有所不滿,以市場經濟競爭壓倒一切的邏輯早已不是民間的唯一信仰。過往殖民政府發展新市鎮同樣進行清拆,然而香港社會發展數十年,美輪美奐的城市發展底下,依然是社區的弱勢群體被逼退步和犧牲、摧毀長久建立起的社區網絡,這種操作引起了民間的反彈。

保育運動始於反思香港多年來的新自由主義發展模式,重新想像城市空間與社會關係。在面對政府程序不公、財富分配不均、政策向商界傾斜等問題時,保育運動進一步發展成為反思社區發展及身份認同的本土運動。

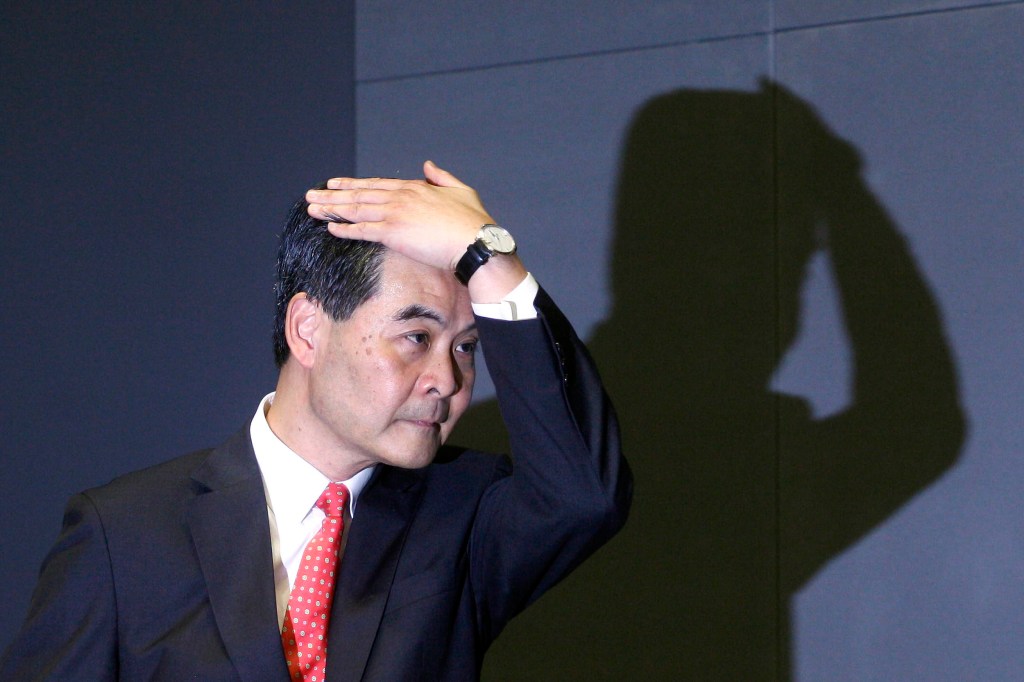

梁振英(2012-2017),本土派影響力日增

到此時,中港融合帶來的摩擦升級成為中港矛盾,一方面反映了港人對內地人「搶奪」資源的負面情緒,另一方面反映了特區政府後知後覺的管治方式,未有顧及到香港人的生活困難。

梁振英在2012年參選行政長官時,打造出一副積極解決住屋問題的姿態和打擊地產霸權的形象,將房屋政策列為競選政綱的重心。即使他被指在流浮山飯局事件中涉及「黑金政治」,但仍然以超過六成的得票率,擊敗陷入僭建醜聞的唐英年,當選行政長官。

雖然這屆政府的施政主調是維持房屋供應與確保社會安定,但政商精英主導的局面之下,社會矛盾還是日漸增加。曾蔭權任內房屋供應不足的現象延續至梁振英的任期26, 體現為公屋輪候時間仍然過長,私人樓宇價格飈升,市民住屋需求仍然難以滿足。沒有完善的民生和福利政策的情況下,教育、醫療、退休保障、住屋等開支讓步於「發展大於一切」的大白象工程。

自2003年簽訂CEPA後,中國內地遊客來港限制開始放寬,他們能夠以個人遊的形式來港(又稱為「自由行」)。特區政府期望以旅客消費帶動餐飲、運輸、零售等行業,業主和地產商紛紛得益。

然而,來港限制放寬帶來的不只是遊客。因中港兩地生活與安全保障上的客觀差異,不少內地孕婦(雙非孕婦)開始以自由行方式到香港分娩,還出現了把在香港購買到的奶粉、藥品、電子產品等運送回內地的「水貨客」。2009年開始的「一簽多行」,本意是方便內地居民即日多次來回邊境,卻更令水貨客激增。小市民生活因而受到影響,日常必需品因為水貨客而被「搶貴」,經營水貨的金鋪、藥房等商店不斷增加,壟斷市場。

到此時,中港融合帶來的摩擦升級成為中港矛盾,一方面反映了港人對內地人「搶奪」資源的負面情緒,另一方面反映了特區政府後知後覺的管治方式,未有顧及到香港人的生活困難。政府沒有預見到政策帶來的壓力,沒有適時回應雙非孕婦、搶購奶粉等現象造成的民生問題。自由行政策只是令個別行業的商家得益,受影響市民則感到生活環境和利益被犧牲。

這亦說明,在缺乏普選的政制框架之下,特區政府沒有真正兼顧社會各階層的利益,難以真正改善民生問題。而隨著社會矛盾日益激化,有關政治上的紛爭,尤其是中港兩地關係的爭議,也增加不少。2012年學民思潮在立法會外的公民廣場發起「反國教運動」,最終阻止政府實施國民教育。事件反映了港人對政府政策的不信任,以及對於強行灌輸國家敘事的不認同,進一步顯示出中港兩地的差異。

2014年8月31日,人大常委為2017年特首選舉和立法會選舉定下最終框架,以「循序漸進」的方法,繼續由1200人組成的選舉委員會選出行政長官,而不是沒有篩選機制的普選制度。特區政府在民主化過程中一直無法擔當主導角色,國務院在2014年6月10日發表的《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐(白皮書)》強調了中央對香港特區擁有「全面管治權」,享有監督授予香港特區高度自治的權力。

特區政府回歸後多次呈請人大釋法的做法突顯了中港法制的差異,在中央對香港特區擁有「全面管治權」的前提下,埋下了不少人日後對法制的擔憂。

2014年6月13日反對新界東北發展計劃的行動者27,因抗議立法會財委會審議時強行通過撥款而試圖衝進立法會,13名抗爭者被捕並遭以「非法集結罪」檢控。反對新界東北發展計劃的行動延續了保育運動對社區的關注和對發展至上邏輯的批評。

而不論是土地還是政制問題,面對政府拒絕讓步、不願吸納民間異議的情況下,群眾只能以反抗的方式抗議不公義,抗爭力量後來更被推到直接對抗制度和警察的暴力。

9月28日雨傘運動爆發,但這場運動的直接爆發並不是回應「佔領中環行動」28 的呼籲,而是由學聯發起的「重奪公民廣場」行動拉開序幕。 雨傘運動期間,佔領區出現不同立場的領袖,各自就運動發展方向爭奪話語權。雖然運動歷經79天,最終沒有政治成果,但卻發展出流水式、去中心化、「無大台」的抗爭形態。對於傳統泛民主派和平理性非暴力抗爭方式的不滿,更影響了年青一代往後的政治參與方式。可以說,後雨傘運動的香港,進入了躁動的「抗爭政治」(contentious politics)29時代。

「抗爭政治」的到來,即自回歸後的香港社會經歷過不同社會運動後,發現傳統上向政府表達意見以期引起社會迴響、透過代議制度維護其權益、以解決爭議或社會問題的方式已經不再奏效。反而,隨著特區政府不再重視與民間及民意代表的溝通,多次以武力驅散示威者的方式處理衝突和紛爭,使得民眾轉以破壞性手段來表達其政治立場,試圖改變政府政策的激進抗爭變得越來越常見。

2016年2月立法會新界東地區補選期間,「本土民主前線」召集人黄台仰及代表該組織參選的梁天琦,號召支持者上街抗議驅趕旺角街頭的小販,爆發警民衝突,引發旺角騷亂。事件當中,有警員向天鳴槍示警,示威者以磚頭還擊。是次衝突被視為「本土派」勇武抗爭的一例:示威者以激進抗爭方式,與執法者直接對抗。

「本土派」的不同派系各有主張,但都以本土香港人身份認同為號召,分別以本土優先、城邦自治、港獨等主張為口號,對抗大陸化。而他們亦付出代價。「香港民族黨」陳浩天和「本土民主前線」的梁天琦,在2016年8月的立法會選舉被取消參選資格30。 同年10月,政黨「青年新政」的游蕙禎和梁頌恆就任立法會議員時的宣誓被裁定無效。

雖然這些組織進入議會的嘗試未果,但就政治局面而言,本土派影響力日增的事實不容否認。

林鄭月娥(2017-2022),排除非既得利益者

林鄭月娥回應記者時指示威者在社會的不持份,反映了對於既得利益者階層而言,示威者理應享有政治權利的資格被排除。

梁振英於2016年12月9日宣布不再競逐連任行政長官。林鄭月娥於2017年以777票勝出特首選舉,成為首位女性行政長官。就任特首前,她曾任庫務局副局長、社會福利署署長、房屋及規劃地政局常任秘書長等職位。在2007年曾蔭權就任行政長官期間,她出任發展局局長,成為問責官員,處理了多宗爭議事件,包括親自到皇后碼頭出席公開論壇討論皇后碼頭重置,西九文化區發展計劃,新界村屋僭建事件等。

2012年她獲梁振英提名,成為政務司司長,負責政改諮詢。在2014年雨傘運動期間,林鄭月娥展露強硬作風,代表政府與學生領袖對話,表達了政府寸步不讓的立場,會面最終沒有成果。林鄭月娥在回歸前是公務員,回歸後擔任主要官員,十分了解政府的管治方針和運作機制。上任成為特首後,她延續了前幾任特首發展經濟的管治方式,積極與商界合作,融入大灣區的發展計劃。

雖然林鄭月娥在2017年剛上任時提出一系列的青年政策,加強與青年溝通,試圖吸納青年參與公共事務31。但在北京和特區政府眼中,本土派的興起有演變成分離主義的傾向。青年政策亦沒有解決平等的選舉與被選舉的政治權利,青年欠缺發展前景等問題,青年對政府管治的日漸不滿未獲平息。

實際上,青年成為本土派的支持者,他們挑戰國族身份的行動,是拒絕接受被強加的支配秩序的表現。在地產霸權、貧富懸殊的情況下,香港人承受著新自由主義及國家主義的雙重治理,既反抗在競爭激烈的社會中被經濟條件制約和規訓,亦反抗配合中央政府將香港融入國家社會經濟制度的政策。

特區政府在2019年2月13日宣布修訂《逃犯條例》法案,建議放寬對中國、澳門、台灣的地理限制,容許香港以「一次性」或「專案」或「特設」的協議,將疑犯移交至中國各地。《逃犯條例》的修訂引起了社會的反彈,以及對引渡到中國審判會侵犯個人權利的憂慮,觸發了香港史上最大型的示威浪潮。修訂條例被認為是北京直接控制香港的司法操作。

民間人權陣線在6月9日發起大遊行,要求「撤回惡法」,超過100萬人參與,凌晨有部分示威者在立法會「煲底」逗留而被控非法集結。6月12日示威者和警方在立法會附近爆發衝突,警方以催淚彈、布袋彈和胡椒噴霧鎮壓,多人受傷,有被捕示威者被控暴動罪。面對浩大的反對聲音,特區政府卻堅持推動法案的二讀,並選擇以警方鎮壓示威者,而不是磋商和談判。7月1日,示威者闖入立法會,在議事廳內宣讀「雙普選」等「五大訴求」,包括要求港府全面撤回《逃犯條例》修訂草案;撤回示威「暴動」定性;無條件釋放被拘捕示威者;成立獨立調查委員會調查警隊濫用武力,以及盡快普選立法會和行政長官。

林鄭月娥在8月回應記者時指示威者在社會的不持份(have no stake in the society),反映了對於既得利益者階層而言,示威者理應享有政治權利的資格被排除。即使特區政府在9月4日宣布正式撤回《逃犯條例》修訂的決定,但是由6月開始的示威浪潮期間發生的警民衝突已經引發了市民對特區政府管治的極大不滿。全港各分區紛紛出現集會遊行和各種不合作運動。面對特區政府的強硬態度與警察的暴力鎮壓,示威者以「攬炒」方式抗爭,包括以罷工罷市罷課、堵路的方式阻礙社會秩序,威脅香港的國際金融中心地位。

特區政府認為示威浪潮已經成為了安全問題,甚至是危害國家主權的問題,選擇以強硬的措施打擊。10月4日,林鄭月娥宣布引用殖民政府在1922年制定的《緊急法》(六七暴動時曾經被引用)來訂立《禁蒙面法》,禁止在公共集會和未經許可的遊行中佩戴面具或口罩。示威浪潮並沒有因此而減退,中文大學在11月11日至15日發生了示威者與警方的衝突,而理工大學校園在11月13日至28日被示威者佔領,警方圍困校園,最終進入校園並大規模逮捕示威者。

對管治秩序的不滿、對暴力的憤怒,衝突演變為一場經由網絡動員,沒有領袖、去中心化的抗爭運動,使得香港整座城市充滿了流血和硝煙彈雨的場面,留下了難以磨滅的印象。

2020年6月30日,北京繞過立法會頒布由人大常委會的通過《香港國安法》,擴大現有的警權,以「防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動」。其中,《國安法》第43條授予警務處巨大的權力成立國家安全處,能夠採取各種措施來辦理危害國家安全的案件。最終,街頭的示威活動在此後停止。

特區政府全面打擊和檢控反對派及參與反修例示威的人士。由2019年6月9日至2022年12月31日,警方在示威活動中拘捕超過一萬人,當中近 3,000 人以「暴動」、「非法集結」、「管有非法用途工具」、「襲警或阻差」、「管有攻擊性武器」等罪名被檢控,近 1,700 人至少一項罪成32。 國家安全處在2021年搜查壹傳媒集團總部暨《蘋果日報》報社,以涉嫌三大國安罪名拘捕管理層和凍結該報的資產。2020年立法會選舉前發生的民主派初選,47人案的被告在2024年11月19日被裁定「串謀顛覆國家政權」罪成。前支聯會及其前正副主席李卓人、何俊仁、鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權」,仍然等候受審。

李家超(2022-),愛國者治港,進入國家資本主義

政治權力集中到擁護中央政府的陣營,取代過往香港資本主義精英的影響力。

曾擔任保安局局長的李家超在2022年接替林鄭月娥成為行政長官,他的首要工作是完善香港一國兩制的「治理體系」。特區政府在完成《香港國安法》訂立之後,帶領香港「由亂到治」走向「由治及興」,在「一國兩制」的框架下「背靠祖國、聯通世界」。 33

2019年的管治危機反映的是在一國兩制的框架下,香港的政治與經濟層面的各種衝突和矛盾在單一「觸發事件」中被引爆。因此這一屆特區政府以「愛國者治港」34為管治原則,強調由忠誠於國家的愛國者掌握管治權力,將政治權力集中到擁護中央政府的陣營,取代過往香港資本主義精英的影響力。

民間人權陣線和國際特赦組織香港分會早於2021年停止運作,公民黨亦在2023年清盤解散,成立於1994年的民主黨亦在今年4月正式解散,甚至連成立之初便堅持基層立場、多名成員因為以抗爭方式尋求改革而入獄的社民連也沒法堅持其路線,也要面臨解散的命運。今天的香港,抗爭政治已經不復存在的條件。

完善了選舉制度的議會,在反對派全面消失後,可以「集中促進」安定繁榮。公民教育的重點不再是培養下一代的社會參與意識,而在於加強青少年對國家的歸屬感。不少以香港議題為主的智庫組織因為經費不足和議政空間收窄而結束運作或縮減營運,而具內地背景,能夠配合政府推行政策的智庫反而紛紛出現。35隨著不少政黨和倡議組織的消失,社會看似只剩下一種聲音的歌舞昇平,不再有異議聲音存在。

特區政府強化行政主導,於2022年重整政府架構(三司三副司長十五局)和資源調配,醫務衞生局、房屋局、運輸及物流局、民政及青年事務局等政策局撥款減少。36在財赤壓力下,政府更著手降低行政成本,簡化諮詢。

行政主導的管治需要不同的持份者來推動政策及扮演制衡角色。可是,申訴專員公署早前被揭發把2023年前的各種調查報告從官方網頁刪除。即使市民可以填寫申請表格查閱,但民間監察政府的手續持續增加,社會將難以察覺政府部門的行政問題,有損公眾利益,與政府所指增強對公眾問責的目標不符,有損市民對特區政府的信心。

在這樣的情況下,特區政府能夠確保施政符合社會的需要嗎?

2010年後香港由殖民時代發展的治理模式亦變得難以維持,以往利用其跨國網絡、在新自由主義治理秩序中獲利的特權尋租者,如今若無法進入國家主導的資本主義體制之中,就會被取代。

隨著全球經濟形勢轉變,2010年後香港由殖民時代發展的治理模式亦變得難以維持,以往利用其跨國網絡、在新自由主義治理秩序中獲利的特權尋租者,如今若無法進入國家主導的資本主義體制之中,就會被取代(例如多次被中國政府批評的李嘉誠)。隨著中港融合代表著國家主導經濟,過去多年來為人熟知的香港模式將會逐漸消失,由「愛國者」組成的管治班子將更積極將香港融入中國的發展計劃當中。香港的未來將進一步與珠江三角洲融合,成為大灣區經濟發展的一部分。

在當前國際間反全球化的浪潮之下,各國的資本流動會依照國家安全邏輯而調整。中國試圖重整全球化進程的利益分配,挑戰美國主導國際秩序的地位,李家超則緊跟中央的政策,提出香港能夠在「一帶一路」計劃中扮演「超級聯繫人」37和「超級增值人」的角色,與國內的全球化進程連結38。面對中美貿易戰的僵局,為了尋找新的合作夥伴,特區政府積極推進香港與中東地區的經濟和政治往來。

作為離岸人民幣債券市場的香港,憑著完整的金融體系和制度,相關業界或許還可以從中把握經濟機遇。但是普羅市民又如何能夠受惠?

28年後

當特區政府積極配合中國內地國有資本體制的時候,政治經濟發展所引起的資源分配不均與發展失衡的問題依舊會出現。

回顧香港回歸28載的管治模式發展,不難發現,特區政府的管治水平,以及政策引起的抗爭活動對大眾的生活有深遠影響。經歷了幾年疫情,香港經濟沒有回復增長,經濟轉型的出路尚未找到。為了減少財政赤字,政府嚴格控制開支,期望2024-25至 2027-28 年度削減累計7%的開支39。當特區政府積極配合中國內地國有資本體制的時候,政治經濟發展所引起的資源分配不均與發展失衡的問題依舊會出現。

而特區政府強調「由治及興」成功令社會重新聚焦民生問題。但是相關議題,涉及藝術、慈善、教育、宗教、勞工權益、環境保護等非政治化的領域,又是否能夠被公眾自由地談及?特區政府今年4月修訂《職工會條例》,加強規管職工會,以維護國家安全。外賣員自發罷工、紮鐵工集體抗議等小型的行動變得愈來愈困難,甚至要自行選擇噤聲。過往由不同的倡議組織構成的公民社會不再存在,民間監督政府、改善社會服務和倡議社會改革等工作變得舉步維艱。

國安法實施已有五年,特區政府將「對抗」的定義大幅擴大,視一切都是「軟對抗」。異議者於國家敘事之中沒有一席位,香港過往的本土歷史逐漸不被接納,歷史博物館的國家安全展覽也用作重塑關於香港的記憶。香港的殖民歷史可以說得上是最初的「外部勢力」,過度宣揚相關歷史與國家敘事不符。

2023年網絡上曾經出現香港成為「國際金融中心遺址」的說法。姑勿論說法是否真確,但這點至少反映了香港不再是建基於殖民時期的制度和優勢的國際金融中心,而是隨著最近幾年「由治及興」的管治方針,被納入國家主權、安全及發展利益至上的敘事當中的繁榮城市。香港的殖民元素逐漸被掃除,回歸後跟隨殖民時期的管治模式而引致的局限和問題最終「不復存在」。

那麼,香港過往的歷史還會留下什麼嗎?

前人在殖民管治時期打開的公民社會空間,如今已經不可同日而語,但不管世態如何,政治格局如何改變,為了思考到底是怎樣的管治才是能夠讓市民真正安居樂業的善治,我們必須要持續地詰問誰有資格決定香港這座城市的生活方式和歷史,誰可以參與這個社會的發展。如同社民連成員在解散記者會手持的那一朵「紅色玫瑰」,對於社會公義,自由與平等的追求和堅持,仍然是塑造過往記憶的重要部分,亦會是引領行動的依據。

由眾多的個人所組成的社會仍舊在運作中,微小的舉動在於,不少人試圖以各種個人行動堅持他們心中價值的追求。這些是在國家、工作或獲取個人利益之外,以零碎微細的個人行為來擺脫新自由主義、國家主義的規訓和控制的嘗試。在沒有出路時,這些擺脫控制的嘗試也許藏有啟示。

由眾多的個人所組成的社會仍舊在運作中,微小的舉動在於,不少人試圖以各種個人行動堅持他們心中價值的追求。在沒有出路時,這些擺脫控制的嘗試也許藏有啟示。

註解

18、 本土研究社:〈「孫九招」的消逝與重生〉,本土研究社網頁,2024年10月23日, https://liber-research.com/suensninemeasures/ 。

19、2004-2005年度財政預算案,https://www.budget.gov.hk/2004/chi/budget31.htm。

20、新聞公報,〈「行政長官介紹問責制方案〉,2002年4月17日,https://www.info.gov.hk/gia/general/200204/17/0417136.htm

21、根據《提供市政服務(重組)條例草案》,特區政府「將兩局現時的所有財產、權利、法律責任、職能及權力移交政府或指定的公職人員」。

22、 2005年施政報告,2005年1月12日,https://www.policyaddress.gov.hk/2005/chi/p17.htm。

23、 2010-11年施政報告,2010年10月13日,https://www.policyaddress.gov.hk/10-11/chi/p11.html。

24、市區重建局:〈灣仔利東街重建項目〉,市區重建局網站,2007年12月24日,https://www.ura.org.hk/tc/news-centre/press-releases/20071224。

25、參見顧汝德,《富中之貧-香港社會矛盾的根源》,香港:天窗出版,2015 年。

26、 姚松炎、BEN LEI:〈盤點梁振英任內房屋政策,迎難而上還是空頭支票?〉,端傳媒網站,2016年12月15日,https://theinitium.hhaann.eu.org/opinion/20161215-opinion-edwardyiu-cyleung。

27、早於2012年就有近市民於諮詢場合集會反對新界東北發展方案,批評東北發展計劃程序失當。政府最終在2013年決定以「公私合營」徵收農地,容許囤地的發展商原址換地。特區政府沒考慮居民和行動者的意見,沒正面回應訴求,堅持拆遷非原居民村落。東北發展被指具有政治目的,模糊深港邊境,加速兩地融合。

28、戴耀廷、朱耀明和陳健民在2013年公布「佔領中環」信念書,推動「讓愛與和平佔領中環」的行動,爭取2017年民主普選行政長官。

29、 Charles Tilly and Sidney Tarrow, Contentious politics, Oxford : Oxford university press, 2007.

30、 另外,香港民主進步黨楊繼昌、城邦派的中出羊子、保守黨賴綺雯和獨立參選人陳國強同樣被取消參選資格。

31、2017年施政報告,2017年10月11日,https://www.policyaddress.gov.hk/2017/chi/pdf/Agenda_Ch8.pdf。

32、法庭線:〈反修例六年 街頭事件案件數據分析 近2400人被控13類罪名 未完的案有哪些?〉,法庭線網站,2025年6月12日,https://thewitnesshk.com/%E5%8F%8D%E4%BF%AE%E4%BE%8B%E5%85%AD%E5%B9%B4-%E8%A1%97%E9%A0%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E6%A1%88%E4%BB%B6%E6%95%B8%E6%93%9A%E5%88%86%E6%9E%90-%E8%BF%912400%E4%BA%BA%E8%A2%AB%E6%8E%A713%E9%A1%9E%E7%BD%AA/ 。

33、2022年施政報告,2022年10月,https://www.policyaddress.gov.hk/2022/tc/p7.html。

34、鄧小平在1984年首先提出,習近平在2020年重申「愛國者治港」是貫徹「一國兩制」方針的原則。

35、例如「天大研究院」、「紫荊智庫」等智庫組織,聚焦於如何將香港融入國家發展等議題。

36、例如食物及衞生局(衛生科)在2022-23年開支預算獲撥款1,142億,重整為醫務衞生局在2023-24預算為944億,在2024-25年預算為1,048億。

37、中國發改委於2015年發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》的文件(即),提出設立針對東盟、中東、中歐及東歐等國家的經濟合作平台的框架和合作機制。梁振英在2016年提出香港能夠在「一帶一路」計劃當中擔任「超級聯繫人」的角色。

38、中國作為新興發展中國家的代表,以另一種「全球化」的想像,要求更多的發言權來表達其利益訴求,並發展一帶一路等計劃,尋求在現有的國際組織平台之外的合作機會。

39、 2025年財政預算案,2025年2月26日,https://www.budget.gov.hk/2025/chi/pf.html。

評論區 0